彬长新闻

5月9日,随彬长矿业学习对标组走进铜川矿区,深入了解铜煤70年的发展变迁和辉煌成就,深刻感悟铜煤文化的历史积淀与传承发展。

一天的行程来去匆匆,留下的记忆尤为深刻。党建工作融合赋能、企业文化凝心铸魂、思政引领稳定和谐、文明实践春风化雨……许多宝贵的经验值得学习借鉴和传承发展。

精神密码:从历史深处走来

“铜城无铜,出产的却是煤。此地煤闻名四方。这铜城正是因煤应运而生……”这是作家路遥《平凡的世界》第三部开头的一段文字,书中的“铜城”便是铜川。

没有哪座城市,能够像铜川这样,城市发展和企业发展休戚相关,根脉相连,乃至于“因矿设市”“因煤而兴”成为铜川人常用的口头禅。

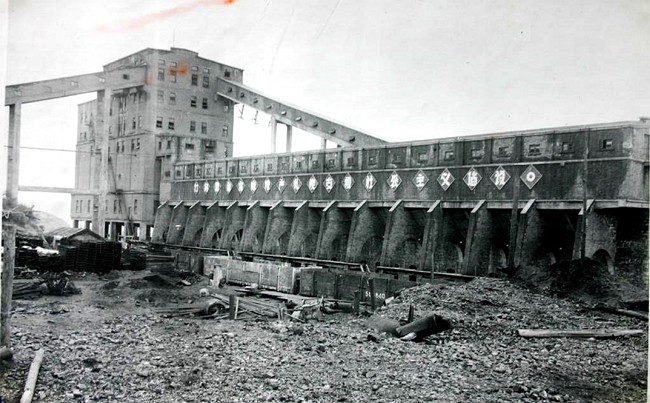

铜川煤矿老矿部

1955年11月1日,伴随着共和国全面开展社会主义建设的雄壮步伐,铜川矿务局在原同官煤矿的基础上成立。为了加快煤炭生产,促进经济发展,1958年4月5日,国务院决定撤销铜川县建制,成立铜川市,1966年设为省辖市,是我省继西安之后设立的第二个地级市。

70年代后期,铜川矿务局煤炭生产进入振兴时期,最高年产达到770万吨,占全省总产量的70%以上。90年代后期,大力发展机械化采煤,提高了矿井安全生产能力,全局煤炭产量逐年提高,2004年首次突破1000万吨。

70年来,一代又一代的铜煤矿工继承发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的光荣传统,以高度的主人翁责任感,艰苦创业、顽强拼搏,用辛劳和汗水、智慧和心血,把一个井型小、设备差、产量低的小煤矿建设成为一个产能千万吨、多业并举,充满生机活力的现代化大型国有煤炭企业,有力地支援了国民经济建设。

铜川矿区的建设发展史,是陕西煤炭产业发展的一个缩影,更是我国现代煤炭产业发展史上的典型代表。

从建局开始,铜川矿务局始终高度重视精神文明建设,不断加强改善党的建设和思想政治工作,创造出了许多宝贵经验,在推进各项工作的进程中,相继荣获全国五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国五四红旗团委、全国“三八”红旗集体、全国煤炭工业企业文化示范基地等多项殊荣。同时,也培养和造就了一支吃苦耐劳、锐意进取、能征善战、甘于奉献的干部职工队伍,先后涌现出了7名全国党代表,8名全国人大代表,6名全国劳动模范,160余名省部级劳动模范,这一批批先进楷模,生动诠释了“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,也成为不同历史阶段铜煤战线的杰出代表。

铜川矿业本部

正是有了这样一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的职工队伍,才使铜煤一次次闯过难关、一次次走出低谷,也一次次迎来胜利。

都说煤矿工人是全世界最辛苦和危险的工作之一。“三特精神”源自煤炭行业艰苦的工作环境和特殊的工作性质。特别能吃苦,体现战天斗地的创业本色;特别能战斗,彰显攻坚克难的铁军作风;特别能奉献,诠释产业报国的使命担当。

当“三特精神”遇见新时代,它既是传承的火炬,更是创新的引擎;传承发扬“三特精神”是我们共同的历史担当。从“三特精神”到“北移精神”,再到“奋进者”文化。站在新一轮技术革命和产业变革的潮头,传统能源与新兴能源优化组合的窗口,新时代煤矿工人开拓进取、真抓实干,勤于创造、勇于奋斗的精神不能变、不应变、不会变。

精神所在,就是血脉所在、力量所在,就是活力所在、信心所在。

实践图谱: 薪火相传映初心

历史需要不断地凝望和回首。70年来,铜煤为国家奉献了源源不断的乌金能源,也浇筑孕育了厚重的企业文化,培育锻造了支撑企业发展的矿工精神。

“一五”时期建设中的王石凹矿

优秀文化需要不断地传承和发扬。近年来,铜川矿业启动实施铜煤“四个一”文化品牌工程,通过挖掘历史文化、传承红色基因、赓续精神血脉、锤炼矿工精神,在贯通历史与未来、弘扬文化与精神中,为加快企业高质量发展汇聚强大力量。

“一首歌”——《唱支山歌给党听》是由铜川矿业公司职工姚筱舟作词、作曲家朱践耳谱曲、藏族歌唱家才旦卓玛演唱并红遍神州大地的经典红歌。这首歌在铜川矿区诞生,是铜煤矿工永远铭记党的恩情、坚定不移跟党走的深情告白和歌唱新生活、建设新铜煤的奋进音符。

“一本书”——铜川矿区是路遥先生创作文学巨著《平凡的世界》的生活体验地和创作孕育地,书中所描述的煤矿上的人和事,来源于铜川矿区职工群众的生产生活。书中反映的铜煤矿工自强不息、战天斗地、顽强奋斗的精神,是激励一代代铜煤矿工不懈奋斗的强大精神力量。

“一座城”——煤城铜川因煤建市、因煤兴市,铜煤矿工是煤城铜川的建设者、推动者和煤城发展的亲历者、见证者。铜煤与煤城铜川的发展根脉相连、休戚相关。铜煤与煤城铜川的故事,是留给铜川市民和铜煤矿工的深刻记忆和宝贵财富。

“一条红色血脉”——铜川矿业的前身旧同官煤矿的北部矿区在陕甘边照金革命根据地范围内,早在土地革命时期,就通过在矿工中发展党员,为革命培育了火种。中华人民共和国成立后,许多从炮火硝烟中走出来的老革命、老红军、老战士还参加了铜川矿区的煤炭建设事业,他们艰苦奋斗、扎根矿山的奉献精神,使红色血脉成为了铜川矿业奠基立业的鲜明底色。

王石凹矿工业遗址公园

铜川矿业协同推进文化阵地建设,相继建成铜煤文化展览馆、铜煤廉洁文化教育基地、鸭口·路遥文化展馆、王石凹工业遗址公园等,为推动矿区文化发展繁荣构筑精神高地。

从西北地区第一座大型机械化竖井,到供给侧结构性改革进程中关闭停产,再到建设工业遗址公园,王石凹矿走出了一条老煤企转型发展的新路子。

王石凹矿是我国“一五”时期由苏联援建的156个重点项目之一,1961年11月20日建成投产,年设计生产能力120万吨,是当时西北地区规模最大、机械化程度最高的矿井。

“文革”期间,时局动荡,全国发生煤荒,敢打硬仗的王石凹人异军突起,三年大打翻身仗,1973年,矿井首次达产突破120万吨;改革开放初期,敢为人先的王石凹人在全国率先推广高档普采,最高时年产达133万吨;在随后的2002年至2010年9年间,连年完成国家生产计划,其中8年突破120万吨大关,并在2004年创出166.8万吨的历史新高,有力地发挥了经济建设发展中的“顶梁柱”作用。

在条件恶劣的艰苦岁月,王石凹矿涌现出了连续3年获全国普采冠军、连续5年跨入全国高档普采甲级队伍行列的采煤五区;连续6年获全国甲级掘进队称号的掘进三队等一大批先进集体;涌现出了曾先后十三次受到毛泽东、周恩来等老一辈国家领导人接见的全国人大代表、全国劳模张金聚;党的九大代表杨栋,党的十大代表、有着“矿山铁人”之称的全煤系统劳模梁思云等一大批先进模范人物。

王石凹矿工业遗址公园

60多年来,王石凹人秉承“一不等、二不靠、三不埋怨、四不叫,埋头苦干往上搞”的优良传统,在一次次的关键时刻,忠于祖国,忠于职守,不畏艰险,顽强拼搏,在鳌背山下,谱写了一部部感天动地的壮丽诗篇。

王石凹矿在创业奋进征程中,既见证了新中国煤炭工业的发展变迁和奋斗历程,又留下了宝贵的煤矿工业遗产和可贵的矿工精神。

2015年,王石凹矿在供给侧结构性改革进程中被关闭,但王石凹人并未放弃,他们秉承着矿工精神,谋求矿井转型发展。在陕煤集团的关心帮助、大力支持下,铜川矿业围绕保护工业遗产、传承矿工精神,充分发挥王石凹矿的历史价值、工业价值、文化价值和社会效益,适时启动建设王石凹矿工业遗址重点工程项目。

王石凹矿工业遗址公园

目前,该工业遗址项目凭借深厚的历史文化底蕴、保存完好的苏式建筑和优美的自然环境,先后被认定为第二批“国家工业遗产”、首批“中国文化遗产陕西省文化遗址公园”、陕西省第一批工业遗产,先后荣获全国大思政课教育基地、“共和国印记”工业遗产保护利用典型案例、“陕西省首批革命文物”、陕西省重点文物保护单位、陕西省科普教育基地、陕西省爱国主义教育基地等多项殊荣。

文化兴则国家兴,文化强则民族强。自觉担负起新的文化使命,坚定不移走文化强企之路,以优秀文化凝聚人心力量、引领改革发展,不断增强核心竞争力,为推动企业高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有力文化支撑……借鉴“他山之石”对标找差距,汲取力量实现发展“大目标”,我们唯有学习提升,方能阔步前行。(弯桂清)